南科大胡佳顺团队揭示夏威夷-帝王弯折形成的动力学机制

近日,南方科技大学地球与空间科学系副教授胡佳顺课题组在PNAS发表题为“Dynamics of longitudinal Hawaiian hotspot motion and the formation of the Hawaiian-Emperor Bend”的研究论文,首次揭示了夏威夷热点西向漂移的动力学机制,并利用全球尺度的地幔对流模型成功模拟了夏威夷热点自8000万年前(80Ma)以来的完整运动轨迹。该研究通过结合数值模拟与最新的板块重构结果,定量厘清了太平洋板块旋转与热点漂移对夏威夷-帝王弯折的相对贡献,提出了一套完整且自洽的动力学机制。

夏威夷-帝王海山链是北太平洋最显著的地质构造之一,其形成机制的研究催生了地幔柱理论。1963年,威尔逊曾提出假说,认为这些板内火山是由一个静止不动的热点侵蚀太平洋板块所导致,而太平洋板块在热点上方的运动则形成了一连串火山(即夏威夷-帝王海山链)。Morgan在70年代进一步发展该理论,提出这些热点源于地幔深部狭窄的热上涌,从而提出了地幔柱理论。尽管这一理论可以解释海山链的形成,但夏威夷-帝王海山链的一个显著特征——约在4700万年前(47Ma)形成的近60°弯折——至今尚未得到完整解释,这一现象长期被视为地球动力学领域的未解之谜。

对于弯折的形成机制,学界主要存在两种观点:一种观点在威尔逊和Morgan提出的地幔柱理论框架下,认为地幔柱是静止的,因此弯折主要源于太平洋板块在约4700万年前(47 Ma)发生的突然旋转;另一种是基于古地磁研究,发现帝王海山链的古纬度与现今夏威夷火山的纬度相差十几度,表明夏威夷热点在过去80多个百万年中曾发生南向漂移。该观点不仅挑战了传统的热点固定论,更推断弯折是由热点漂移导致。这两种观点长期激烈碰撞,至今未形成统一认识。太平洋板块旋转假说得到了部分板块重构模型的支持,但背后的动力学机制尚未阐明,而支持热点漂移假说的古地磁研究虽然接受度较高,但单独依赖热点漂移不足以完整解释海山链轨迹。这导致夏威夷-帝王弯折成为了板块构造理论和地幔柱理论的一个“历史遗留问题”。

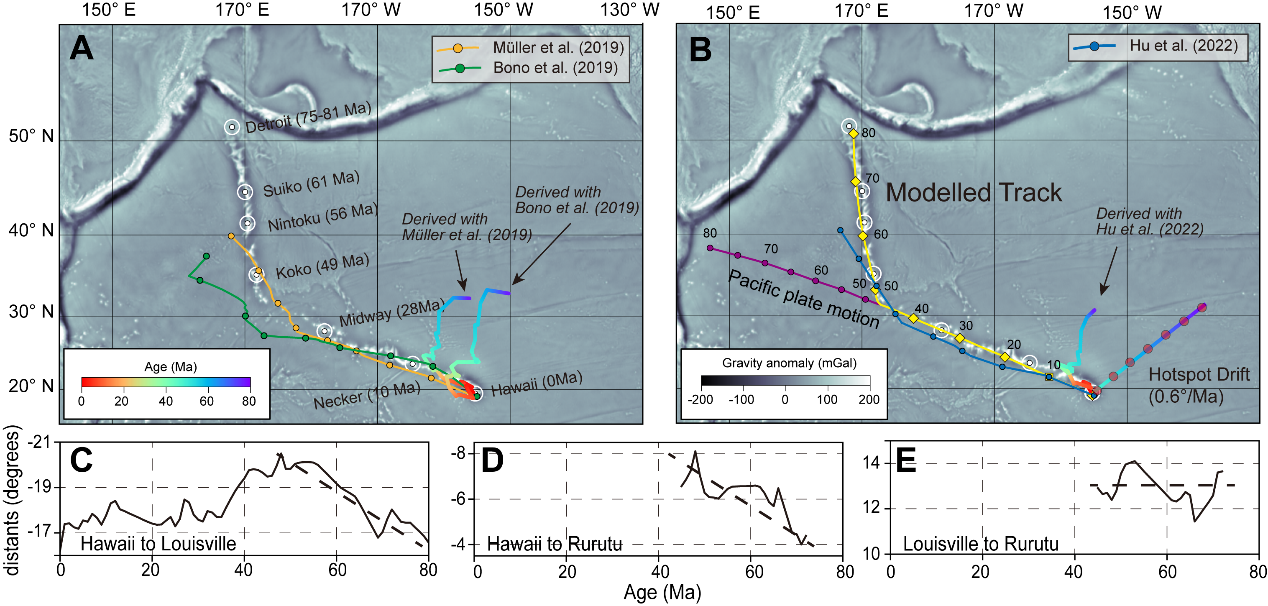

胡佳顺课题组长期致力于夏威夷-帝王弯折形成机制的研究,研究人员在前期研究中使用高分辨率全球地幔对流模型,再现了太平洋板块4700万年前(47 Ma)约30°的旋转,与最新的板块重构结果一致。这意味着弯折剩余的约30°应由夏威夷热点的漂移来解释。基于海山链的几何分析,研究团队进一步发现,除古纬度观测揭示的南向漂移外,夏威夷热点还存在显著的西向漂移,其幅度与同期太平洋板块的西向运动相当(图1A,B)。此外,研究人员还发现在8000万-4000万年前(80-40 Ma)之间,夏威夷与路易斯维尔以及鲁鲁图之间的经度距离逐渐变大,而路易斯维尔与鲁鲁图之间的距离变化不大(图1C-E)。这一证据进一步支持夏威夷热点西向漂移。研究还根据板块重构恢复了这些岛链的古地理位置,再对比经度距离变化验证了实验结果。这些结果共同表明夏威夷热点在4700万年前(47 Ma)之前存在西向漂移。

图1.夏威夷热点西向漂移的论证。(A)使用了不同的绝对板块重构模型反推出来夏威夷热点漂移轨迹。(B)利用数值模拟获得的太平洋板块运动结果反推的夏威夷热点轨迹和假设太平洋板块不旋转的情况下反推的夏威夷热点轨迹。(C)-(E)过去80百万年期间太平洋板块上不同火山岛链(夏威夷、路易斯维尔、鲁鲁图)上相同年龄火山之间的经度距离变化。负号表示前者在后者的西边,数值表示经度距离。

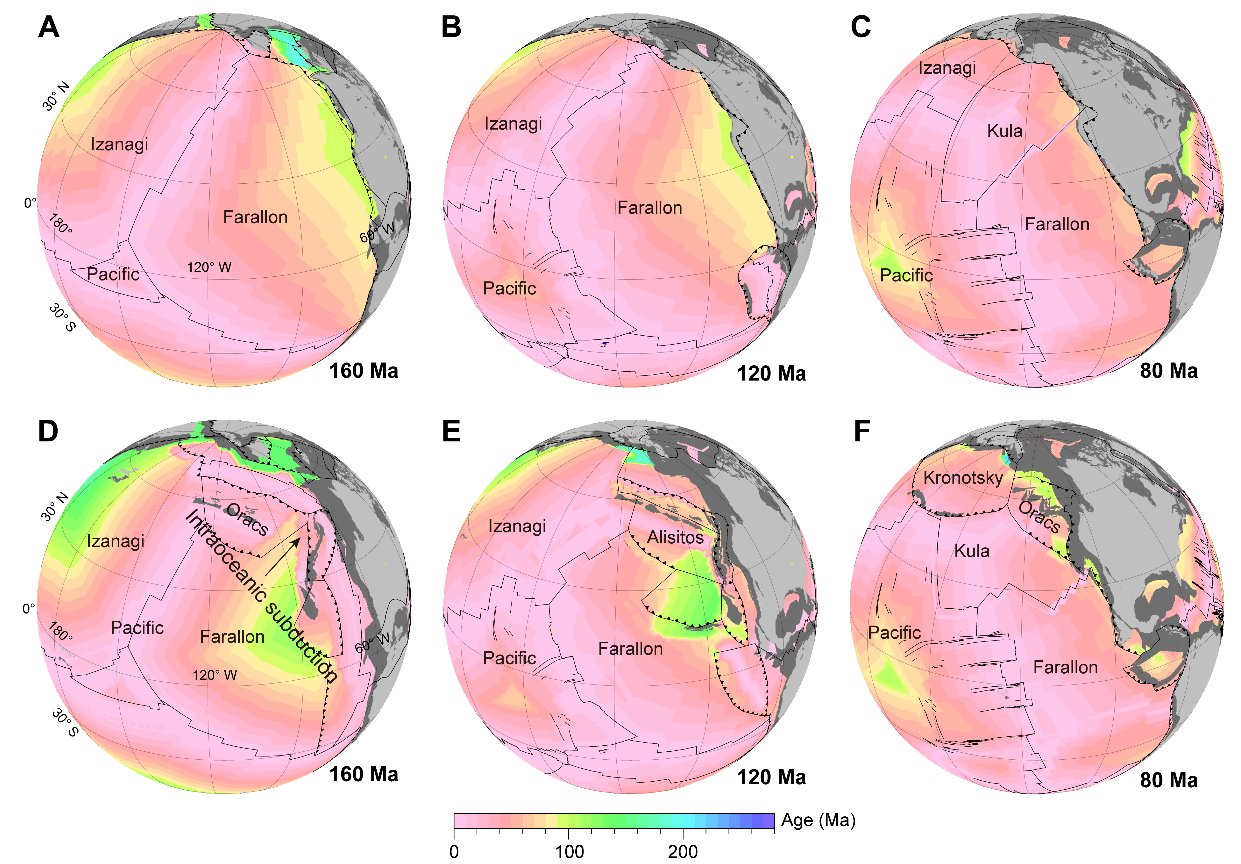

为进一步研究夏威夷热点西向漂移的动力学机制,研究团队基于最新的板块重构结果,提出东北太平洋的洋内俯冲系统是驱动夏威夷热点西向漂移的关键动力来源。与传统的“安第斯型”俯冲重构相比,该重构方案将海沟位置整体向西移动约2000公里,使得俯冲板块在进入下地幔后显著改变了太平洋域的流场,从而影响了热点的漂移轨迹(图2)。随后,研究团队将包含这一洋内俯冲系统的板块重构方案作为边界条件,输入到具有数据同化功能的全球尺度地幔对流数值模型进行模拟。

图2.传统的“安第斯”型板块重构(上)和包含东北太平洋洋内俯冲系统的板块重构(下)。

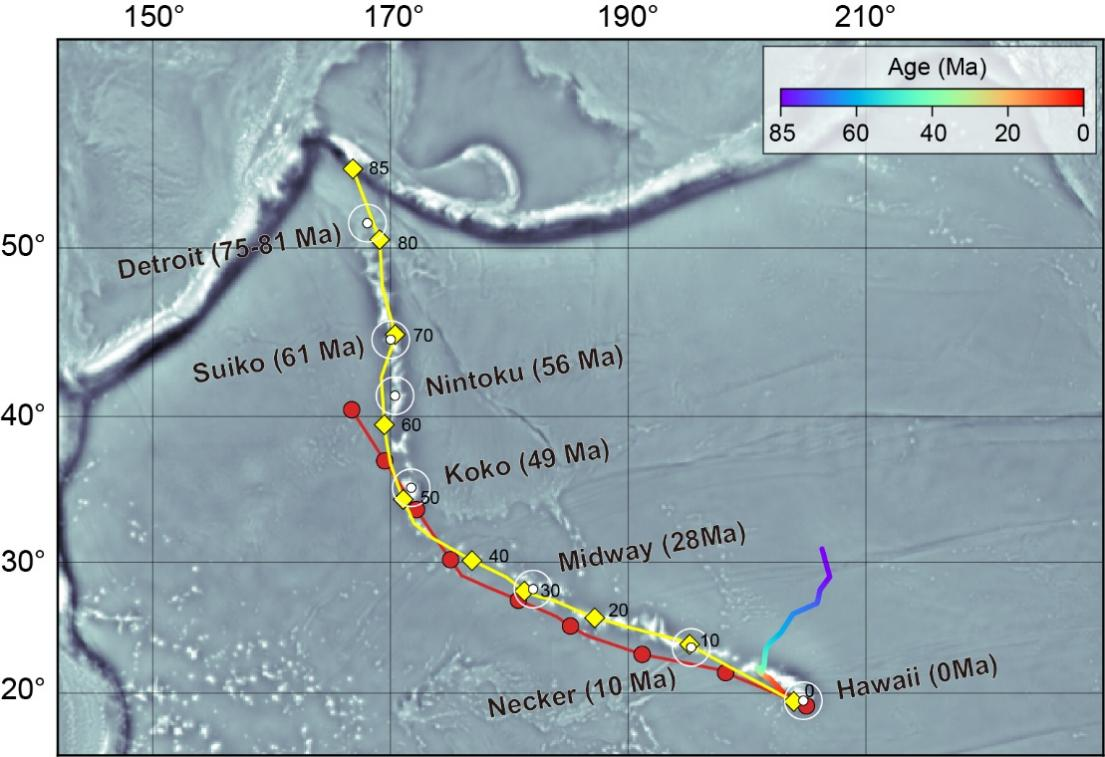

模型结果成功再现了现今夏威夷热点的位置,并完整模拟了夏威夷热点在80-47 Ma期间的西向漂移(图3)。将这一漂移轨迹与此前获得的太平洋板块旋转结果相结合后,能够准确再现夏威夷-帝王海山链近60°的弯折。该研究进一步证实,太平洋板块旋转对弯折贡献约30-35°,而夏威夷热点漂移贡献其余约25-30°。同时,对热点轨迹的分析表明,西向漂移对夏威夷-帝王弯折的贡献约为20°,高于南向漂移的贡献,南向漂移则在帝王海山链的轨迹拟合中起到了关键作用。研究团队还对比测试了基于传统“安第斯型”俯冲系统的板块重构方案,结果显示,若缺少东北太平洋洋内俯冲系统,夏威夷热点则无法发生西向漂移。

图3.数值模型预测的夏威夷热点漂移轨迹(彩色条带)和拟合的夏威夷-帝王海山链(黄色条带)。红色的线条表示动力学模型所计算出的太平洋板块运动结果。

该研究揭示了长期困扰学界的夏威夷热点西向漂移的动力学成因,首次在全球地幔对流模型中成功再现了现今夏威夷热点的位置,并从动力学角度为夏威夷-帝王弯折的形成提供了完整、自洽的解释。该成果不仅为这一长期悬而未解的科学问题提供了新的视角,也为理解板块-地幔相互作用及地幔柱动力学演化提供了理论基础,对地球深部动力学研究具有重要意义。

胡佳顺课题组博士研究生张杰为论文第一作者,胡佳顺副教授为论文通讯作者。南科大为论文第一单位。该研究得到了国家自然科学基金委和科技部重点研发计划的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1073/pnas.2510972122

本文中计算部分得到南方科技大学超算中心支持。

本文章转载自南方科技大学新闻网,原文链接:https://newshub.sustech.edu.cn/html/202509/46853.html。